铺着磐石的街巷、栏杆临街茶楼传出喧嚣、街巷上下错落的店名牌幡、木质阳台摇曳的灯笼、穿街走巷货担人的吆喝……

当你走进汉口里。一刹那,你“重温”了明末清初的武汉。

怀旧,是一种情怀。人除了不得失忆症,多少是要怀点旧的。故去的时光,难忘或是模糊的记忆,唯有怀旧,让人涤去浮躁,回归真实。

汉口里

重拾记忆的味道

武汉,

你还记得百年前的自己么!

那是清末民初,汉口被誉为“东方芝加哥”,一时商铺林立,码头昌盛,空气里的江湖气很傲,生活气很俗。时光渐老,岁月流逝,黑白照片破旧泛黄,在老一辈汉口人手中微微颤抖。当年的老巷古街,在一波一波“高楼之浪”中被无情打翻、搁浅。

青的砖,木的柱,北花楼,南长堤,老街古巷平地起,倏忽重现。一座“汉口里”,乘坐着多啦A梦的时光机,现身百年之后,一一诉尽老汉口旧日风韵。

一个转角,一个世界。在汉口里,有古朴小巷,也有繁华街道,汉正街、大夹街、长堤街平行向西展开,花楼街片区清丽脱俗,码头处听涛声,老武汉百年前的汉味在记忆里复活。

汉口里分成“两段四街”,四条街道皆仿原街风格,是老汉口的缩影。

南段的三条街名号响亮:汉正街、大夹街、长堤街。反映汉口早期居民生活习俗的吊脚楼、会馆、里分也集中在这三条街的西端。

北段是花楼街,前后花楼街“围合”着教堂,民国风格的汉口大旅馆和带着租界元素的里分相对而立。

这种布局,演绎着汉口由来的故事:最早,汉口筑圩沿着汉水长江而生。

先有河街,后有正街,围起长堤后,中间修成夹街……汉口里的故事从会馆说起。

会馆是明清时期经济发展、商业繁荣的产物,汉口里共有三座会馆:山陕会馆、江西会馆和广东会馆。顺着文书巷走到花楼街口,便是广东会馆的戏台。日暮傍晚,老汉口人吃过晚饭,曾踱步至此,看着戏谈着天,消磨掉漫漫长夜。

山陕会馆

在园博园东广场,第一眼入目的是复建的山陕会馆。山陕会馆它遵从历史痕迹,雕琢得令人惊艳。

山陕会馆二楼设立有城市故事馆,共分五大展区:民居生活馆、西洋商业活馆、传统商业馆、文化娱乐馆、金融商业馆。

城市故事馆提供了一个追忆老汉口记忆的场所,这里覆盖了老汉口的各种形态,默默地诉说着这个城市曾经发生的故事。流金岁月不能快进快退,在现代的审美世界里,捕捉一丝丝专属于老汉口的独特风韵,将属于那个民国时代的风范,以优雅的姿态却又夹杂复杂的心绪,一并还原给我们。

一些老路,一些旧物,从前的日子很慢。

花解解提示:城市故事馆需要观赏门票,票价20元。

广东会馆

一个极具特色的大戏台,这就到了汉口里的第二座会馆——广东会馆。广东会馆的风格灵动。室内景观琳琅满目,美不胜收。

站在街上,像村民听社戏一样看京剧,凤冠雉翎、浓墨重彩、抑扬顿挫、刀光剑影——城里人到此,真的可以“散漫”一下了。

从舞台下面的大门,走进广东会馆。中部,是一个不小的天井庭院,阳光从顶部“打亮”内空,原本钢筋混凝土结构的墙面,工人正拼接菠格木萝板饰面,刻着回纹的木雕环绕一圈,加上仿旧的漆面,“岁月感”立马有了。

会馆东立面,两侧是有着屋顶造型的门庭,中间的墙面,上下排窗的分隔带上,镶着12幅木雕,华丽深厚。

汉口里最难的藻井在广东会馆。大戏台的顶,据说是目前国内第五座“罗旋娥罗顶”。它的造型,如倒扣的“碗”,口大底小,坡上去。还要突出16条旋转到顶部圆心的“棱”,如古代女子头顶的螺髻。“16条棱,由多件刻着如意卷云的木雕拼出来,不能用一颗钉子。顶是圆弧形的,卷云木雕是旋转的,还要装上雕刻的龙头。几百个木雕件,怎么打榫,怎么一环扣一环,这才是要破译的鬼斧神工。”

江西会馆

黑瓦红柱,鎏金描彩,江西会馆浓墨重彩,闪亮登场,红得霸气。

叶调元《汉口竹枝词》就曾咏道:“一镇商人各省通,名帮会馆尽豪雄。石梁透白阳明院,瓷瓦描青万寿宫。”这“万寿宫”,说的就是江西会馆。

汉正街

汉正街没通自来水时,居民们都是从河里挑水吃。在汉口里的大水巷,有生了青苔的瓦缸,提醒着你当年老汉口人的生活场景。

多年的历史,“天下第一街”的美誉,孕育了汉正街这颗璀璨的市场明珠。市场西段以粮、油、棉、什业居多,东段以药材、参燕、金银、票号、典当为主,中段最为繁荣,密布百货、布匹、山珍、海味、纸张等大小商铺。如果铺开古汉正街的画轴,出现在你眼前的,会是一幅专属于老汉口的“清明上河图”。

汉口里的汉正街长米,宽8米。

售卖武汉地方特色商品,传达汉口地域民俗文化。

复原的街道上有汉口邮局、诸多老字号餐饮铺,看到过早二字,是不是更外亲切?

还有一座“账房先生”的铜像。他戴清式瓜皮小帽,穿丝绸马褂,带斯文人象征的圆框眼镜,显示其业务水平的专精。桌上摆放账簿与算盘,及记账用的毛笔与笔架山,一手拿扇子,一手熟练地翻阅着账簿,若有所思。

长堤街

武汉最古老的街道叫长堤街,它像是一幅大画的轴心,武汉的城市画面从它这儿拉起,慢慢地慢慢地舒展开来。

早年的长堤并非生就一条街,来往商人多了,也就成了街。那时候的汉口就是长堤街以内的世界,它在此中衍变为著名的码头,渐渐繁荣。

正如其名,在古代,这条街算得上相当长,约有四公里。与其他远离规划自然孽生的古代街道一样,它也很窄(宽约3-4米)。

初到长堤街,你几乎无法把它与汉正街区别看待。

两街毗邻平行,味道相类。

长堤街更老,汉正街离水道码头更近,前者像后者的前身与护卫。

四面八方流落到此的人们开始在堤两边建屋起楼,以堤身为轴线的街市平行于汉正街存在。

汉口里长堤街长米,宽6.5米。

在街道的一角,有汉口里复建长堤街之初收集的旧门牌号,部分老汉口人应该记忆犹新。

大夹街

原大夹街位于友谊南路东南侧,西起广货巷,东至民族路,长米,宽约5~6米。

大夹街距今已有多年的历史,因位于汉正街与长堤街之间,故名夹街,又因另有小夹街平行,故名大夹街。在汉口里的大夹街,我们就能感受到老汉口的小街巷的感觉。

大夹街连着“一吃一喝”。

“饿不死的升基巷,干不死的大火路”,说的是升基巷吃的东西多,大火路喝的东西多。

大夹街把两条路串在一起,走在街上,吃饱喝足。

汪玉霞的糕点真的很诱人,好这口的别错过。

汉口里大夹街长米,宽6米,沿袭汉口传统商业特色。

可惜小桃园的汤、坚守了30年的顶好牛肉面全都已经关门了,种种原因,各商家相继关门,使得整个汉口里都变的很萧条。昔日热闹的老武汉,在这里,显的有些凄凉。

花楼街

说起花楼街,民国初年,其因紧邻租界,商业兴盛,人口稠密,一直是繁荣的商业中心。街上酒肆茶庄遍布,金号银楼林立。因其房屋多为砖木结构,屋檐绘有彩色花饰,门窗图案古色古香,故称“花楼街”。

汉口里花楼街片区由两条纵横交错的街道组成。花楼广场,是汉口里的南北分界线,中西文化的碰撞点。

站在广场上,你可见一座群雕:有一个人站在小凳上,热情地给人拉着洋片,底下观众兴致高涨,正扒着“洞口”,欲一睹为快。

花楼街钟楼坐镇钟楼广场。这座钟楼显示出新纽伦堡派风格面貌,由大块苍菇石砌成基座。

屋顶造型变换丰富,形成全区至高点,可俯瞰汉口里全貌。在钟楼的墙面,印着“卍”字符,这些砖块都有上百年的历史,寓意着万福金安、吉祥如意。

花楼依然是花楼,只是精气神大变,既具传统风貌,又具现代化功能,成了一个多元文化交融荟萃的商业街区。

早年的汉口,不过一片湖泊。年袁公堤建成后,汉口才有人烟。都说武汉是座码头城市,江湖义气重,十里帆樯依市立,万家灯火彻霄明,是名副其实的“不夜港”。水牛皮、纸卷烟、红茶、洋纸、煤油、檀香这些货物,当年都是通过码头与世界相连。

去“汉口里”,你可近距离感受百年前武汉码头的烟火气。赫赫有名的保庆码头正对山陕会馆东侧,其仿当年龙王庙码头的旧照片而建,高飞檐,青石阶,几位码头工将汗水挥洒,正在热火朝天地搬运货物。闭上眼,你似乎可听到劳工们嘈杂的吆喝声。

上海有石库门,北京有四合院,武汉有里份。家长里短,街前巷后,这才叫生活。细长的里份,红砖房配上整齐成列的百叶窗,岁月的故事从昏黄的灯光里溢出,飘得老远。

看着里份,总有很多回忆在流转。转棉花糖的老爷爷又来了,他笑吟吟地停在巷尾,正等着嘴馋的孩子前来;拨浪鼓一声声响起,小锣击打铁锅的叫卖声散布在每条热闹的巷子里;夏天,汉口的夜市可通宵,麻将桌混着烟味升入墨蓝夜空,直至达旦。

这里里份很长,乡味很重,会馆宏伟,码头上号声不断,因为种种原因,现在的它没有往昔的繁华,但是不得不说,一幅五彩缤纷的“清明上河图”在21世纪完美复活。

清明不上河,繁华汉口里。

来老街古巷,领略老汉口百年前的风味,

往记忆深处里走一遭。

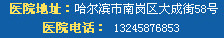

花解解游玩攻略