东山图画、西陵形胜、

雅台明月、灵洞仙湫、

三游雨霁、五陇烟收、

赤矶(溪)钓艇、黄牛棹(zhào)歌:

宜昌古八景中的景致,初见于北魏郦道元在《水经注》中描写的黄牛棹歌,后有唐代诗歌文献中记载过三游雨霁、东山图画等,而宜昌古八景作为一个整体推出,应是从明清之时。

有七律云:

便数夷陵八道景,乾坤化育信难猜。

黄牛放棹游灵洞,赤艇沉矶逝雅台。

雨霁江天千嶂秀,烟收篱落几人哀。

已然西塞归形胜,即望东山古寺开。

宜昌古八景,曾令无数游人流连忘返,令文人骚客俯仰吟诵。而今的宜昌古八景何在?

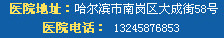

一,东山画图

在宜昌城区中心地带,高楼林立,交通纵横,早已若是依然高耸在山头的旧火车站,和东山大道的名称,很容易让人忽视这里微峦起伏连绵十余里的地形。

这便是东山,起于茶庵子,南止于乌稍尾,东临梁子冲,西边原有“六一书院”,如今横贯于东山大道和城东大道之间,仍保留着大面积的苍柏古樟,似在光阴里吟诵:

旭日曈曈上,东山霁色开,

试看城东景,峰峦列画屏,

桃李逢春花锦绣,竹松透月玉玲珑,

那些曾经赞美东山的诗句。

而诗句中描画的景致,便是明朝弘治年间夷陵地方官员和文人墨客要把此山用东山图画之辞,列为夷陵八景之一载入《夷陵州志》的理由。

东山寺(同治《宜昌府志》插图)

东山图画展现的不仅是自然风光,还有丰厚的人文底蕴。

东山上的慈云寺、东山寺、东山草堂,尤其是始建于唐朝东山寺,坐落于东山之巅,与古白龙神井隔塘相望,与葛道山(现磨基山)隔江对峙。

寺中览胜楼上,可遥望江流东去、俯看黛瓦街市,犹如图画之中。又从城中望东山,暮鼓晨钟,古木苍荣;

一面是江至之夷的滚滚逝水,一面是山至之陵的半壁沃土,脚下几层硝烟沉橹,头上无限日月阴晴。

东山日出浩博沉静,为旧时文人雅客的必观之景,在旧府衙门额上便刻有东山旭日的匾额,以取旭日东升,或东山再起之意。欧阳修为县令时,也曾赞赏有加:

日暖东山去,松门数里斜,

惟有山川为胜绝,寄人堪作画图夸。

“独携此卷西陵泊,相逢邀看东山竹。”

更有后来者,为之俱诗赞叹:

《峡州东山》

陆游

十年不踏东山路,今日重为放浪行。

老矣判无黄鹄举,归哉惟有白鸥盟。

新秧刺水农家乐,修竹环溪客眼明。

已驾巾车仍小驻,绿萝亭下听莺声。

《登东山寺》

(清宜昌贡生)杨振世

信步东山上,凭高眺远村,

云连奔峡口,烟合锁荆门。

二,西陵形胜,又名:西塞晚霞

西塞即西陵山庙(现复建成嫘祖庙),原为前坪后坪的分界点。

西陵山位于城区西北南津关东南、长江与黄柏河之间,泛指从营盘岗到天灯峡口全景堡之间的山头。

《宜昌府志》与《东湖县志》均载,西陵山在社林铺,县西北十五里,蜀江之险始此。

西陵形胜(同治《宜昌府志》插图)

西陵山上原有一庙,曾由四川张道人扩建,建有灵官殿、正殿等大小房舍十余间。寺庙的山门正对宜昌古城,上石匾刻有“西陵山”三个大字,为当时宜昌著名的寺观之一。年宜昌沦陷,西陵山被日寇炸为废墟。

灵官殿(德国柏石曼年拍摄)

西陵山一带聚集了桃花村、白马洞、三游洞等诸多景点。白居易在《三游洞序》中赞叹:斯境胜绝,天地间其有几乎!

西陵山最高峰海拔只.7米。站在嫘祖庙大殿前,千米之外的葛洲坝横于一湖春水之上,延伸至湖心的防淤堤上杂树生花。

扭头向上游的西陵峡口眺望,群山连绵,地处中国地理二、三级阶梯分界线上,西去山高水远,渐高渐远渐苍茫。古人入蜀,常在此置酒饯行,折柳送别,古往今来无数大家留有诗文和话。

西陵山水天下佳,我昔谪官君所嗟。

官闲憔悴一病叟,县古潇洒如山家。

雪消深林自劚笋,人响空山随摘茶。

有时携酒探幽绝,往往上下雾烟霞。

——北宋·欧阳修《寄圣俞》

另有两篇颂扬“西陵形胜”的古诗,收录在《宜昌府志》中:

峨嵋巫峡紫云凝,一路奇峰露石棱。

此地江山连蜀楚,天钟神秀在西陵。

——清·肖际运《西陵形胜》

江流触石浪成堆,带绕孤城实壮哉。

山势远从烟际束,峡门高向日边开。

累朝霸业埋焦壤,万古滩声走巨雷。

天险由来籍人力,时清不必问雄才。

——清·饶世榘《西陵形胜》

三,雅台明月

在宜昌市西陵区南北位于小北门正街和西陵一路,东西位于沿江大道和北正街之间,曾经有条名噪数百年的街道,叫做尔雅街。

虽然这条街道不长,却有不少的名胜古迹坐落于此,像著名的尔雅台,就在街上的尔雅书院中,还有明月台、明月池,相映生辉。

尔雅台(同治《宜昌府志》插图)

《宜昌府志》记载:“尔雅台,在城西北隅所堂街”。相传为晋代大学者郭璞避居夷陵注《尔雅》处,曾洗墨于池(即明月池)。

后传宋代苏轼、黄庭坚也曾经在此洗墨。明代称这里为“墨池书屋”,清代称此为“墨池书院”。由此,此街命名尔雅街。后来,“墨池书院”所在地称为墨池巷(在今新民街)。

雅台明月的说法,一是因为尔雅台与明月台为闻名遐迩的古建筑文物,二是因为月夜,登尔雅台,空中明月映在静静的明月池水面上,亭台楼阁,二月同辉,实为人间美景。

《尔雅明月二台》

(明)詹同

尔雅台前草木疎,明月台前月影孤。

试问当年著书者,二台留得此间无。

《雅台明月》

(清)王基煦

历朝栋宇掩蒿莱,典午犹留尔雅台。

三卷书尊东晋上,一椽屋老北城隈。

门临隘巷缘多曲,土运中州喜厚培。

明月不言何处问,仅余池影共徘徊。

四,灵洞仙湫

“灵洞”,即石门洞;“湫”,即深潭。石门洞又称龙王洞,现在宜昌城西南约20多公里的点军区联棚乡干溪村。因洞口原有两石如门,故名。

石门洞中空间之大居当地48洞之首,洞内建筑始于宋朝。明太祖朱元璋昭书赐字后,相继修建了龙王殿、张仙殿、佑圣殿、灵泉寺、卧云楼和殿前的漱玉亭。

洞前峰峦拱揖环峙,群山秀丽如画,笔架山(覆筐山)的旗山、钟山、鼓山十分引人入胜。群洞上下环绕,恍若天上人间,令人心旷神怡。古今中外文人骚客将此描绘成辋川图画,桃源世界。

洞内还存有巨幅石刻,上有清代著名书法家邓石如所书列岫丛青四个大字,炼达精确的概括了周边山水,其书法碑曾几经坎坷断为数截,后又粘接重又竖立。

洞上山泉从翘翘蓬勃阳石和柔柔绽放阴石之间滴下,阴阳结合,没有一丝人工雕塑的疤迹,人称”阴阳泉“,游人赞阴阳泉曰:偷得浮生双休闲,且作石门洞中仙。

这里有六百年石砌的八卦泉;这里供奉着拂、道两教都信奉的观音大士。总之,这里幽深奇特,十分清净,实为仙灵之窟,适于道教修炼,便于洞中居住。

明代学者雷思霈所著《荆州方舆书》中写到:城西五十里有石门洞,众龙居之,霈雨辄应,上有张仙以土书数字,风雨不变也。

石门洞(同治《宜昌府志》插图)

《水调歌头·和吴允成游灵洞韵》

(南宋)陈亮

人爱新来景,龙认旧时湫。不论三伏,小住便觉凛生秋。

我自醉眠其上,任是水流其下,湍激若为收。

世事如斯去,不去为谁留。

本无心,随所寓,触虚舟。东山始末,且向灵洞与沈浮。

料得神仙窟穴,争似提封万里,大小几琉球。

但有君才具,何用问时流。

五,三游雨霁

“三游”即三游洞。“霁”即雨过天晴。

三峡名胜三游洞位于宜昌西北7公里,是西陵山北峰峭壁上的巨大山洞。它背靠长江三峡的西陵峡口洞天福地,面临下牢溪,洞奇景异,山水秀丽,是湖北省著名名胜古迹和重点文物保护单位之一。

相传唐元和14年(年),白居易、白行简、元稹三人会于夷陵,同游洞中,各赋诗一首,并由白居易作《三游洞序》,写在洞壁上,三游洞即由此而得名,这是人们称之为前三游。

到了宋代嘉祐年间,著名文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人也来游此洞,各题诗一首于洞壁之上,人们称之为后三游。

后来,到此洞游玩的文学家与诗人不计其数,普通游客也络绎不绝。由此,三游洞名声远播,成为华夏著名古洞之一。

三游洞(同治《宜昌府志》插图)

《宜昌府志·山川》载,“三游洞在府城西北二十里,滨大江之左,面临下牢溪,岩洞幽邃。

三游洞地势险峻,形如覆蓬,冬暖夏凉,洞室开阔,呈不规则长方形,是古代地下水沿岩层岩面不断溶蚀,并经塌陷而形成的石灰岩溶洞。它的地层地质年代为寒武纪,距今约五亿至六亿年。

洞中岩石褶皱起伏,断裂纵横,千姿百态,有似圆若方的钟乳石柱三根,垂直平行横列,将洞隔成相通的前后两室:前室明旷,诗文满壁;后室幽奥,旁有耳洞,可通于外。后室顶部空圆若悬钟,以石投击,其声如钟,石子落地,其响如鼓,故有天钟地鼓之说。

三游洞景色奇丽,曾被古人喻为幻境。洞外林寒涧肃,风景极致,尤以雨后奇奥幻境新晴,江山如洗,清静秀丽,分外好看,是为三游雨霁。

历代途经夷陵(宜昌)的人,大都到此一游,并以楷、隶、行、草各种字体和诗歌、散文、壁画、题记等形式写景抒怀,镌刻于石壁之上。至今洞内外尚存有宋代欧阳修题记、明代重刻之《三游洞序》等各种壁刻和碑文40余件,留下了宝贵的文化史料。

游三游洞,最佳时间是雨后。因为此时青山绿林如洗,峡江薄云似画。雨过天晴,你沿洞旁小路登上山顶的至喜亭。

东眺:辽阔江天,鸥鹭高低飞翔;大小舟艟,往来帆影重重。

西望:滩险流急,江水奔腾咆哮;南冿关口,船工号子入云!

抬头:峡江两岸,峰峦叠嶂,云绕雾遮;

俯首:西陵山头,野花芳菲,漫山吐翠。

一幅“三游雨霁”山水图,自然入选“宜昌八景”之中!

有关三游洞的古诗词太多,不知从何列举,自到三游洞,便可领略这山川之奇。

六,五陇烟收

“五陇”即五陇山。五陇山又名五龙山,因五峰连峙,蜿蜒如游龙奔江,故名五龙、五陇。五陇山隔江相对天然塔。

“烟收”即烟收坝。烟收坝,亦称胭脂坝、烟洲坝,是宜昌古八景五陇烟收的点睛之景。烟收坝是宜昌城区长江边的沙洲,常见桃花鱼和各类候鸟。地势南高北低,形似布梭。枯水季节面积约3平方公里,洪水季节则全部淹没。

五陇山与烟收坝当年究竟有多美,能以“五陇烟收”入选“宜昌八景”之一?查阅当年《东湖县志》,答案自然给出:

“其间,清流潺潺,村落参差,林木荫翳。凌晨薄暮,岗雾朴地,莫识津涯。迨清风徐起,微烟缥缈。独袅晴空,碧峰洗扫如黛,春华疏密,秋色丹黄,风景如画。”

五陇山(同治《宜昌府志》插图)

与之相联系是”宝塔镇河妖“的传说,传说有五龙在夷陵为患,葛道山(今磨基山)的道士用七节降龙鞭狠打五龙,终将其治服,使之变成了一座五龙山。为了压制这五座龙山的高度所形成的客山欺于江北主山,便在江北修建了天然塔。

塔对江五龙山,五峰连峙,状若五龙蜿蜒临江,每当朝暮时分,雾起烟收,江水,山色,塔影,帆橹,一幅难以具述的世间美景,便在这江城徐徐展开。

《五陇山》

(清)景大任

朝见五陇烟,暮见五陇树。

烟树两迷离,停骖不知处。

《五陇山》日落寒烟

(清)吴士瑛

移情薄暮望江头,日落寒烟五陇收。

樵客歌声沿谷去,青山胜有白云流。

七,赤矶(亦作溪)钓艇

长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由三四百米突然扩宽两千米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。

当下的葛洲坝水利枢纽工程建在这两岛之上,南北岸高楼林立,若遇华灯初上,江天渔火,一派繁华璀璨气象。

古赤矶(同治《宜昌府志》插图)

据《宜昌府志》记载:赤矶在县西北五里,步阐筑城之所。由于赤石耸立江水中,其形怪异似虎,当地人称老虎礁。每逢秋冬季节,枯退的江水冲激红色礁石,泛起层层白色浪花,十分壮观。昔日赤矶曾是宜昌人停舟垂钓的好去处。

春暖时节,桃花流水鳜鱼肥,赤矶江面,碧水连连,岸柳青青,渔舟点点。

赤矶钓艇是宜昌古八景中消失得最彻底的景观,甚至连它的具体位置也难以说清。

明《夷陵州志》有赤溪和八景之赤溪钓艇的记载,称赤溪在州西北五里,昔吴陆抗封步阐筑城之所,东合大江,赤矶在后来的方志中才出现。

《东湖县志》说赤矶面西坝而负北坛,矶嘴插入江底,水势旋折迂回,经至喜亭而会大江。

《夷陵州志》和《东湖县志》都称至喜亭在西坝上。从同治《宜昌府志》插图看,赤矶踞三江之中。

岁月更替,川岸消长,赤矶钓艇这一美景已随水而逝,几成传说。

诗云:几爿洲坝虎礁红,城垒江湾转换中。记取垂纶飨两岸,溪川浪底总归同。

其实,“赤矶钓艇”能入选“宜昌八景”,是因为还有一个妙处。《东湖县志》记“赤矶钓艇”:“两岸居民业渔生涯,往来于洪涛巨浸中,叩枻击楫,天真豁露,携鱼就市,挈榼提壶,相与共饮于赤矶之上。竹笛洞箫,川鸣谷应,真太平幸民也。官斯土者悠然有余思矣。”

八,黄牛棹歌

“黄牛”即宜昌黄牛岩。

距三峡大坝几公里处,位于庙南宽谷中黄牛峡南岸的黄黄牛棹歌牛山脚下,临江耸立着一座红墙黄黄牛云涛瓦和金碧辉煌的古建筑,这就是三峡中年代最久远的古建筑黄陵庙。

黄牛山高岩之上一大片石形,状似躬耕农夫赶牛扶犁,故名黄牛岩。黄牛岩在西陵峡中,帆棹浆橹,上下唱号子,名曰棹歌。古人唱云:朝见黄牛,暮见黄牛,三朝三暮,黄牛如故。

黄牛峡(同治《宜昌府志》插图)

《东湖县志》载“黄牛山在县西九十里江南岸峭壁间。石色如人负刀牵牛之状,人黑牛黄,历历如绘。此崖甚高,江湍迂回,行者经宿,犹望见之。”

原来,传说在主峰黄白相间的峭壁上有一幅天然彩色图案《巨神牵牛图》,一个肤色黝的壮汉牵着一头大黄牯牛信步而去,黄牛岩因此而得名。

北魏郦道元在《水经注》中写道:“南岸重岭叠起,最外高崖间有石色如人负刀牵牛,人黑牛黄,成就分明”。

宋代诗人陆游在《入蜀记》中则写得更细致:“黄牛峡庙后山如屏风,叠嵯峨插天,第四叠上有若牛状,其色赤黄,前有一人如着帽立者”。凝目细望,神人、黄牛形象逼真,色彩丰富,惟妙惟肖。

三朝上黄牛,三暮行太迟。

三朝又三暮,不觉鬓成丝。

——唐·李白《上三峡》节选

“棹”即划船的工具。“棹歌”即船夫所唱的歌。船上险滩要拉纤,棹歌即纤夫们唱的船工号子。船工见什么,唱什么,流传下来的峡江古谣,就是其中之一。

三朝黄牛,三暮黄牛。

三朝三暮,黄牛如故。

——峡江古谣

东山图画、西陵形胜

雅台明月、灵洞仙湫

三游雨霁、五陇烟收

赤矶钓艇、黄牛棹歌

宜昌古八景

时代已付与了新的形象和韵味

图文素材来自于网络,侵删。

.5月

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/1827.html