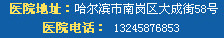

平潭“笔架山”,

横亘于敖网区南安村与潭蛟村之间

(即如今的敖东镇向阳村与任厝村),

山上巨石峥嵘,绿树蓊郁,

因山上一块形似“笔架”的巨岩而得名。

清代海山名儒施天章曾称:

山中岩壑天开,万山在目,胜境也。

“笔架山”的东北方是南安村。约莫是在清朝乾隆年间,一位南安村的文人登上了“笔架山”,他立刻就喜欢上了这个风雅清幽之地。他叫陈承颖,是一名邑庠生(即秀才)。不久后,他就在“笔架山”开办了“豁开精舍”作为其讲学处,“笔架山”附近的南安村、潭蛟村与天山美村的村民纷纷求学而来,可以说“豁开精舍”为三个村庄的读书风气奠定了扎实基础。渐渐地,此处也成为平潭的文人墨客聚集地。

型似笔架的巨岩

这些文人墨客之中,有一位青年,名为林琪树,号瑶川。林琪树祖籍福清县,由于其父在平潭讲学,于是他便跟着父亲在平潭落脚。有趣的是,陈承颖“奇林瑶川才,以兄之女赘之”(民国版《平潭县志》),林琪树便自此入赘南安村。之所以提到林琪树,只因在清代时,他便是平潭“笔架山”下走出的第一个举人,“豁开精舍”也曾是他读书求学的地方。所以对于林琪树而言,陈承颖既是老师,也是妻子的叔叔。

笔架山下栩栩如生的印章石

“笔架山”走出的另外两位举人,分别是南安村的陈逢成以及任厝村的任柱鳌。陈逢成是陈承颖的曾侄孙,为咸丰己未恩科举人。说起来这些文人之间也颇有渊源。平潭民俗专家阿灿介绍,任柱鳌的父亲名为任杰,是一名岁贡生,他在斗垣村林绍殷家教书期间,正值陈逢成因为家贫而废学。任杰不忍陈逢成废弃学业,便跟林绍殷说了陈逢成的难处。林绍殷便资助其学习直至其参加应试。阿灿说:“当时海坛岛学风蔚然,前贤后进惺惺相惜,相携相伴,也由此留下许多文人佳话。”

近日,记者跟随阿灿来到笔架山上的“笔架岩”下。山风习习,此处清幽别致,附近村落景观一览无余,遥想百年前平潭诸多文人墨客曾在此谈笑风生,如今山上却是一片沉寂萧然,不免生出一股怅然之意。

下了山,经过一条清凌凌的小溪,我们来到一块空地上。空地不远处,一块写有“指动石”的巨石引起了我们的注意。“这几个村庄文人的涌现,与‘豁开精舍’的开创息息相关。根据史料记载,‘豁开精舍’坐落于‘指动石’附近。”阿灿介绍说,“听村里的老人家说,早年间,用手指触碰这块巨石,它是会摇摇晃晃来回动的,这也是它名字的由来。”而如今,这块“指动石”下已经堆积了不少淤泥和垃圾,任是一个手掌拍上去,也是不会动的了。

古朴的石厝

“豁开精舍”的旧址如今早已看不出书舍原貌,取而代之的是附近村民在此建起的鸡舍。即使如此,凭着此处的别致风景,也还是能猜想当年“豁开精舍”的清幽空旷。

刻在举人陈逢成碑前的对联依稀可见

陈逢成是陈承颖的曾侄孙,他的墓地便建在“豁开精舍”不远处。“说来十分神奇,陈逢成老先生在他去世前一个月,走亲访友,生前便安排好了自己的后事,仿佛知道自己什么时候会走一般。”阿灿介绍说。陈逢成老先生的墓地位于“印章石”之下,阿灿说,通过墓联,便可窥测陈逢成老先生的性情与风骨。墓碑上的字迹有些已模糊不可见,阿灿与同行的南京大学建筑博士范文昀便一字一句比照着念出:

“上寿不过百年

愿从此与古为徒

喜得山林多岁月

服官虽云五十

窃自笑浮生若梦

算来轩冕亦泥涂”

“山岳有情容我老

文章无价买山藏”

“意境之高,心胸之广,可见一斑。”同行的友人忍不住感慨道。

百年书舍今犹在采用闽南“出砖入石”建筑风格的石头厝

平潭“笔架山”的“豁开精舍”开创了良好的读书风气,附近村庄有三人先后考取了举人。读书蔚然成风,书舍也慢慢增多。在“笔架山”下附近,便有“洞天书舍”、“海天书舍”以及“卧云山房”三个书舍,文人墨客流连于此,留下了许多宝贵诗词与动人故事。“卧云山房”位于北厝镇天山美村村东,是林云衢、林瑞风父子的居所兼读书处,父子二人均是清代文人,林瑞风还是一名岁贡生。

榕树下有一块天然巨石

近日,记者以及平潭民俗文化专家、阿灿来到天山美村,寻找“卧云书房”。天山美村风景秀丽,绿树蓊郁,传统石厝鳞次栉比。与平潭别处房屋不同,这里的不少古厝具有典型的闽南传统建筑风格,即“出砖入石”。一部分墙面用大块岩石、红色砖片以及瓦砾等相互堆叠垒砌而成,灰白花岗岩与片状的朱红色条砖穿插组合,显得十分古朴、拙实。阿灿说:“有这样一种说法,‘出砖入石’,谐音是‘出官入仕’,寓意吉祥。”

同行的南京大学建筑博士范文昀介绍:“从构造上来说,是因为花岗岩石材比红砖硬,石头便向内一些,砖片向外一些。等到砖片慢慢剥落,石头和红砖也就处于一个平面了。关于‘出砖入石’建筑风格的来源,据说是明朝万历年间泉州发生了一次大地震,灾后,灾民们在一片废墟里就地取材,利用坍塌破碎的砖、石、瓦、砾来构筑墙体,后来村民发现这样的建筑风格既节约成本,又十分坚固,于是便慢慢流传下来了。”

顺着村中小道行走不多时,阿灿带领我们来到了位于村子东边的“卧云山房”。“卧云山房”也具有“出砖入石”的闽南建筑风格,但见如今部分重修的墙面以大片花岗岩代替红砖条,破坏了原本的自然拙美之感。“卧云山房”如今仍有人居住,主人热情地引领我们来到“卧云山房”右侧的“竹鸣园”处。

“竹鸣园”是清代名人林云衢所辟,此处绿荫环绕,清风习习,山下小溪流水潺潺,极为清幽宁静。关于“竹鸣园”名字由来,民国版《平潭县志》如是记载,“园中树亦多百年余物,四围种竹为篱,清风时来,天籁自鸣,故以‘竹鸣’名。”

“竹鸣园”内有一颗参天巨榕,榕树下有一块天然巨石,巨石形似一尊盘足而坐的古佛。古佛足下十分宽敞,形成一个“石床”,可容一个成人躺下仍有余,十分神奇。阿灿说,“‘卧云山房’虽是个私人书房,但因环境清幽,也有许多文人来到此处,并留下宝贵的诗词。福州一位名为陈仁的举人就留下了《竹鸣园四景吟》。”

卧云山房“谈笑有鸿儒往来无白丁”的盛况已不可考,然而从陈仁的《竹鸣园四景吟》中,我们或许可窥测当年“竹鸣园”园内景观一二。

石床卧月

一峭立如壁,空床寒月色。

高枕本无忧,贞心况比石。

莲沿清泉

小沼一湾曲,涓涓引线泉。

此心净如水,有说继周莲。

晚径寒菊

晚节傲风霜,三径护持久。

屐声门外喧,白衣人送酒。

榕树秋涛

陡作不平鸣,半空风雨声。

开窗树下望,明月已三更。

石床、清莲、寒菊、古榕树……竹鸣声声,想来当年的“竹鸣园”是一个读书人的好去处。

附注:《竹鸣园四景吟》引自民国版《平潭县志·名胜志》。

来源:平潭时报

文字:记者蔡小霞

图片:记者林映树

声明:转载请注明来源,并保留作者身份和姓名!违者必究!

平潭时报

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/156.html